島根大学やふじのくに地球環境史ミュージアムと共同で、粒度分析、化学分析、化石花粉、化石珪藻、ancientDNAなどを用いた古環境復元を行うため、凍った藻琴湖でピストンコアラーを用いて湖底堆積物を採取しました。

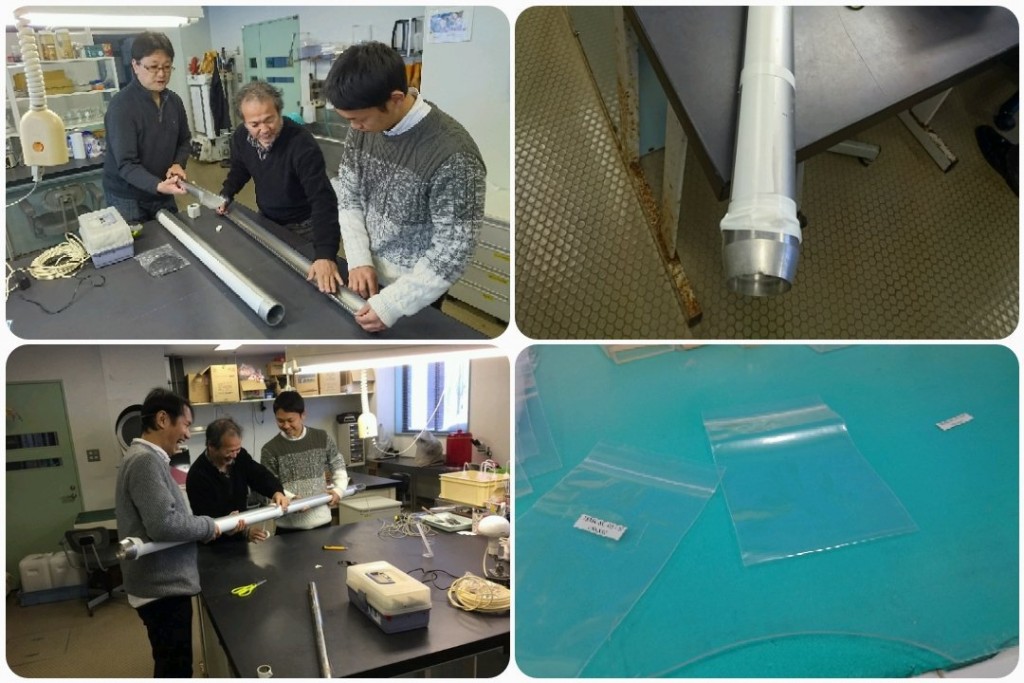

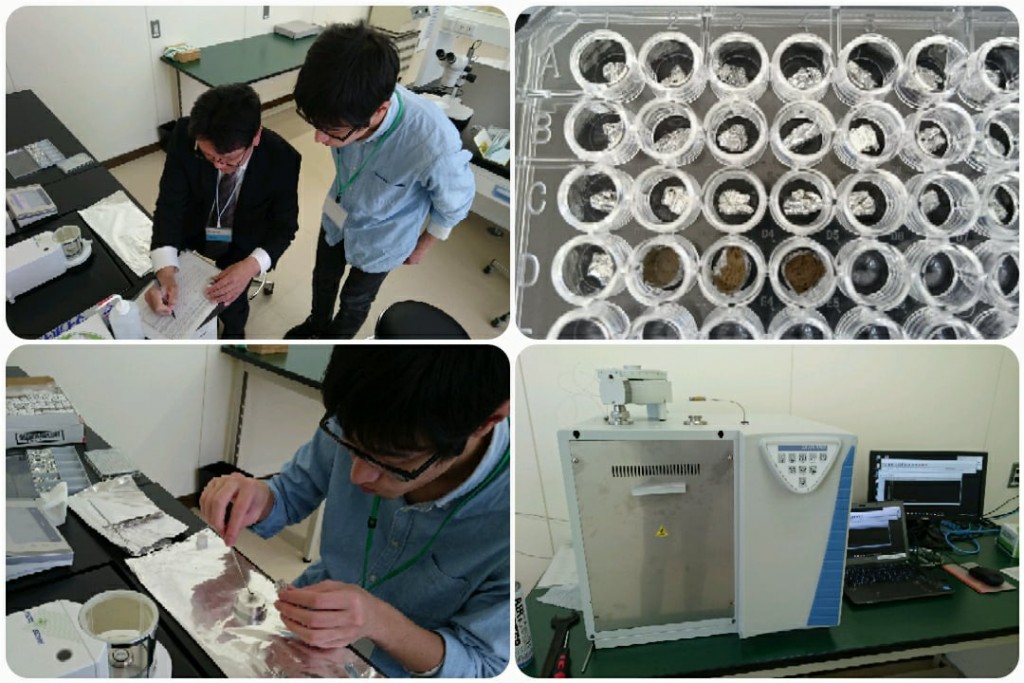

明日のコアリングの準備です。サンプラーを組み立てます。

マイナス8℃の中、湖面が凍った藻琴湖でコアリングです。そりを利用して湖の中心へ。30cmの雪が体力を奪います。その後40cmの氷に穴を開け、表層サンプルと2m弱の堆積物を採取しました。

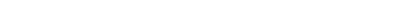

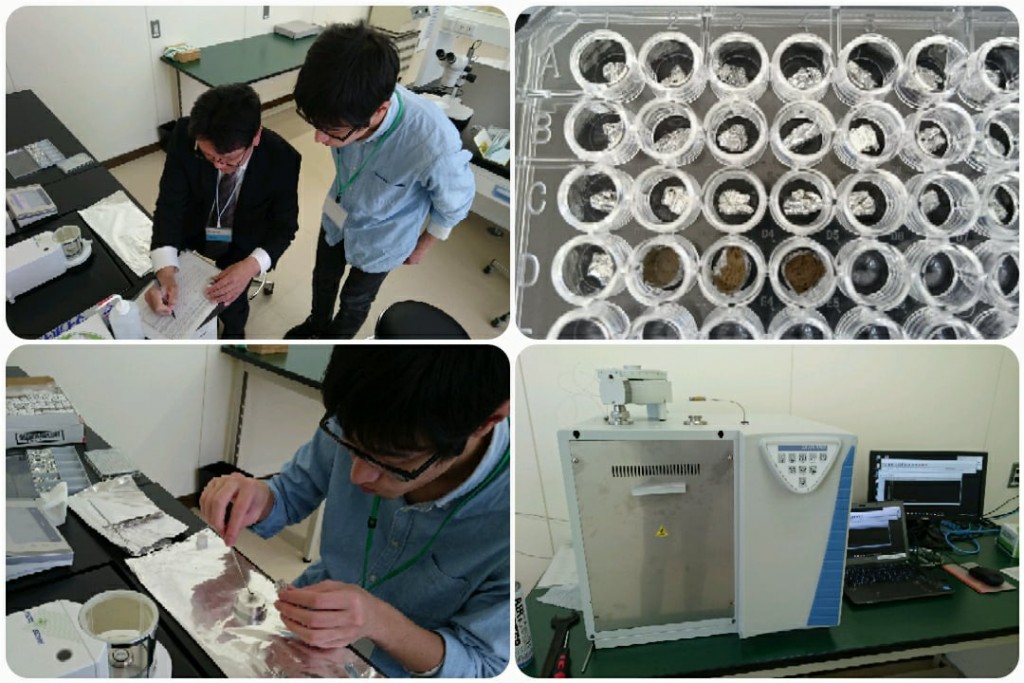

採取した堆積物のサブサンプリングです。綺麗な年縞が確認できました。色や明度などを測定後、堆積構造や珪藻分析、有孔虫分析、花粉分析などの試料を採取しました。

最後は機械ボーリングをして本格的なロングコアを採取します。

北海道は美味しいものがたくさんあって調査後の夕食が楽しみの一つです。

1月26日に福岡大学の奥野研究室で、 堆積物のサブサンプリングを行いました。

8mの堆積コアを1cm間隔でサンプリングしたので、約800試料となりました。

今後の分析が大変そうですが頑張ります。

12月7日に2017年度総合理学専攻M1生コロキウム「私の研究紹介」が開催され、本研究室の野口さんがアリューシャン列島のこれまでの分析の成果を口頭発表いたしました。多くの先生方から今後の研究に対して有意義な質問が多く、今後が期待されます。

研究は、それがちっぽけな点であっても、それが繋がり線となり、そして、やがて面的に広がる。

いい言葉を戴きました。

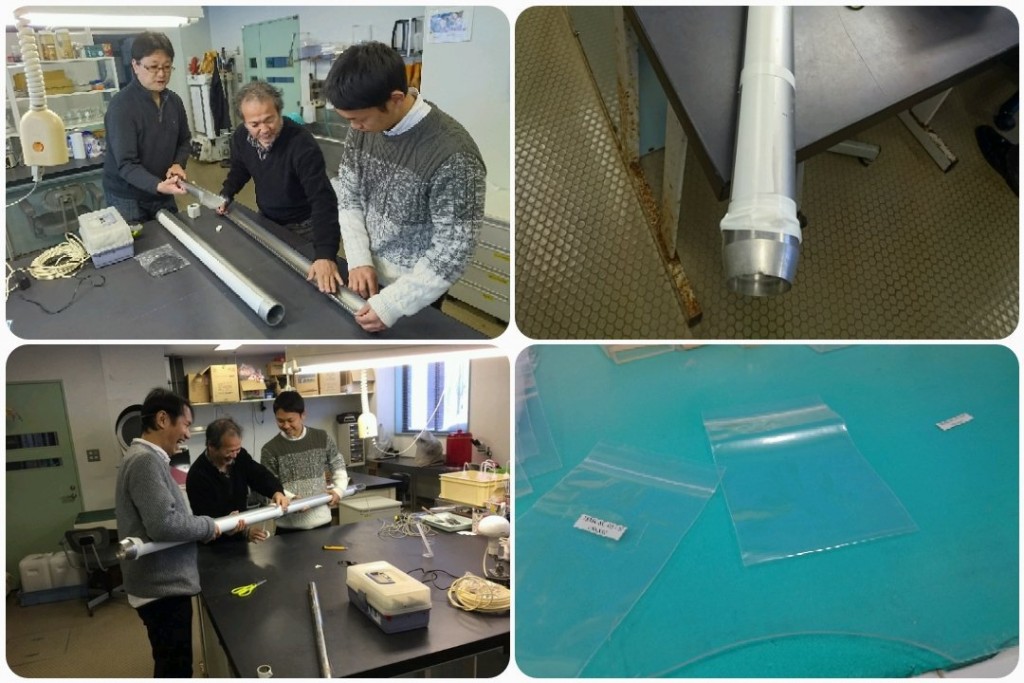

11月28日にふじのくに地球環境史ミュージアムにお邪魔し、博物館の機器を使用させていただき堆積物の科学分析を行いました。

山田先生にご教示頂いて、分析試料作りから始めています。分析は機器が自動で分析をしてくれるので、明日の朝にはデータが出るそうです。羨ましいです。

試料作りの後は、来月から始まる企画展の展示を手伝うという貴重な体験をさせていただきました。縄文時代の本物の人骨や石器。遺物を見せる工夫も面白いです。

11月27日に生物地球学科の實吉研究室と矢野研究室と合同の卒業研究中間発表会が行われ、4年生3名と院生1名が発表を行いました。先生方からの鋭い質問に答えられたり答えられなかったりでした。全てが準備不足ですね。先生方から頂いたコメントを参考にして、年度末の卒論発表会に向けてさらに研究をして欲しいと思います。