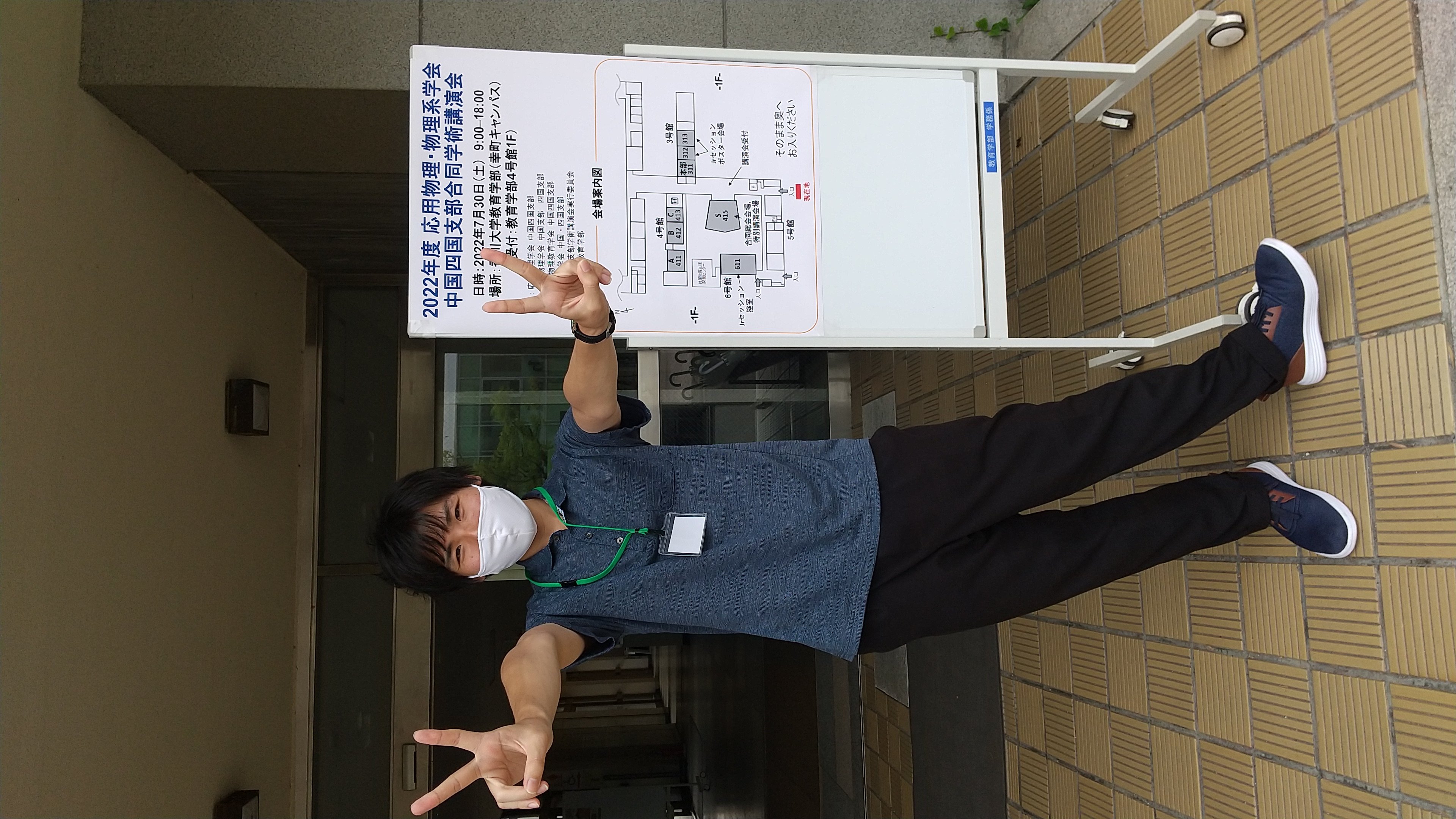

2022年7月30日(土)に香川大学教育学部で開催された「2022 年度 応用物理・物理系学会中国四国支部 合同学術講演会」において、理学研究科修士課程総合理学専攻2年生の村上君が、「原子核乾板搭載気球による宇宙ガンマ線観測実験(GRAINEプロジェクト)における原子核乾板プロテクションコートの評価」(要旨集タイトル:GRAINE 計画2023 年フライトに向けての原子核乾板評価 Nuclear emulsion film evaluation for the 2023 flight of the GRAINE project)の講演を行いました。

GRAINE実験は、原子核乾板をガンマ線検出器として気球に搭載し、宇宙ガンマ線を観測する名大・神戸大との共同研究です。2023年4月に3度目の気球実験の予定で準備を進めています。passive検出器に独自の時間分解能システムを搭載し、ゴンドラの姿勢をスターカメラで決定することで、原子核乾板による天体観測を可能にしました。大面積・長時間フライトを実現するために、原子核乾板に対して新たな技術であるPC(プロテクションコート)を導入しました。村上君は、岡山理科大学におけるPCの中心メンバーです。

村上君は、PCとスターカメラの低温試験を担当し、最適条件を求めるために実験を繰り返してきました。この成果が、2023年のオーストラリアでの気球フライトに活用されます。

香川大学教育学部前にて

香川大学教育学部前にて

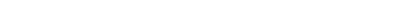

最近流星研究会で話題となったAtom Cam2を設置して、2022年6月4日夕刻から観測開始。

高角度分解のを有する原子核乾板を搭載した検出器を気球で地上35km程度上空に上げ、高エネルギー天体から放射される宇宙ガンマ線を、観測する計画がGRIANE実験です。PIは神戸大学の青木茂樹先生です。

2022年度の研究室のゼミ生4名が、名古屋大学で実験準備に参加しました。2023年のフライトに向けて準備が最終段階に入ってきました。画像は、気球ゴンドラとの記念です。

原子核乳剤の製造、原子核乾板の製造・現像の一連の作業を行いました。

名古屋大学理学部物理学科F研の皆様ありがとうございました。

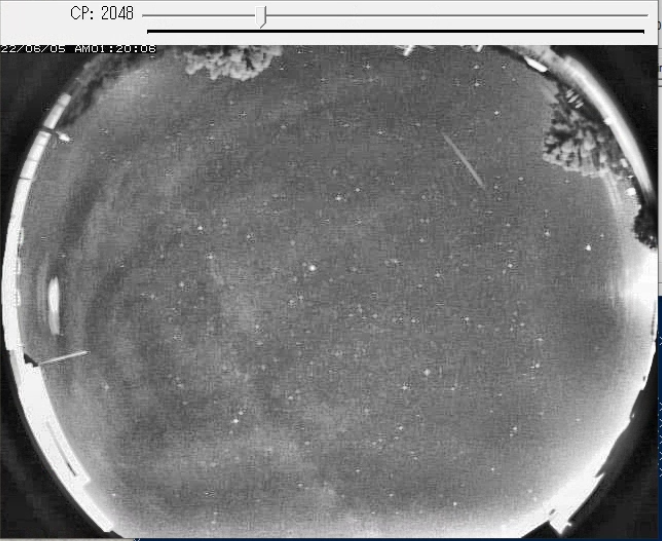

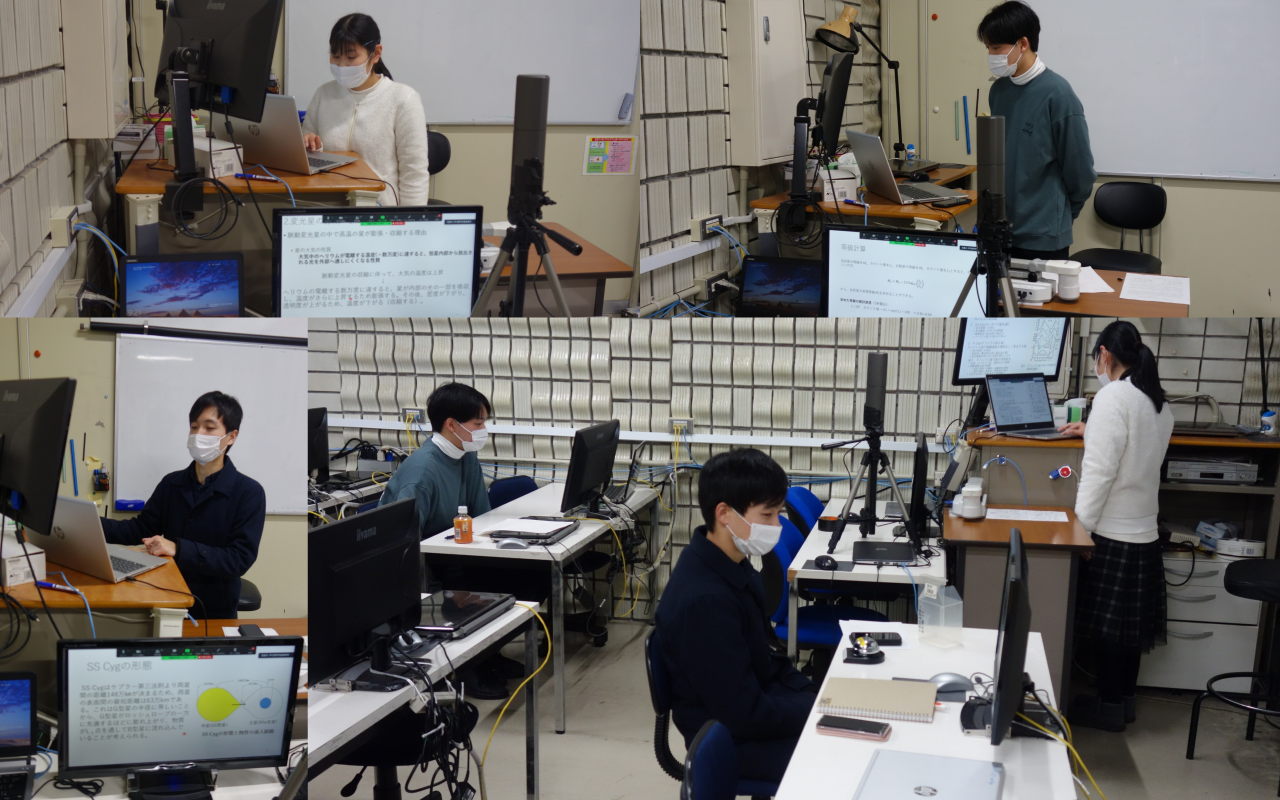

2021年度の研究室ゼミ生の卒論発表が終わりました。

変光星の観測3部作です。

2021年11月19日の部分月食を研究室メンバーで観望しました。

新原先生が準備された望遠鏡で、赤銅色のグラデーションがきれいな月食でした。新原先生、ありがとうございました。

2021年度秋学期3年生対象プレゼミ科目「自然探究ゼミナール」が始まりました。

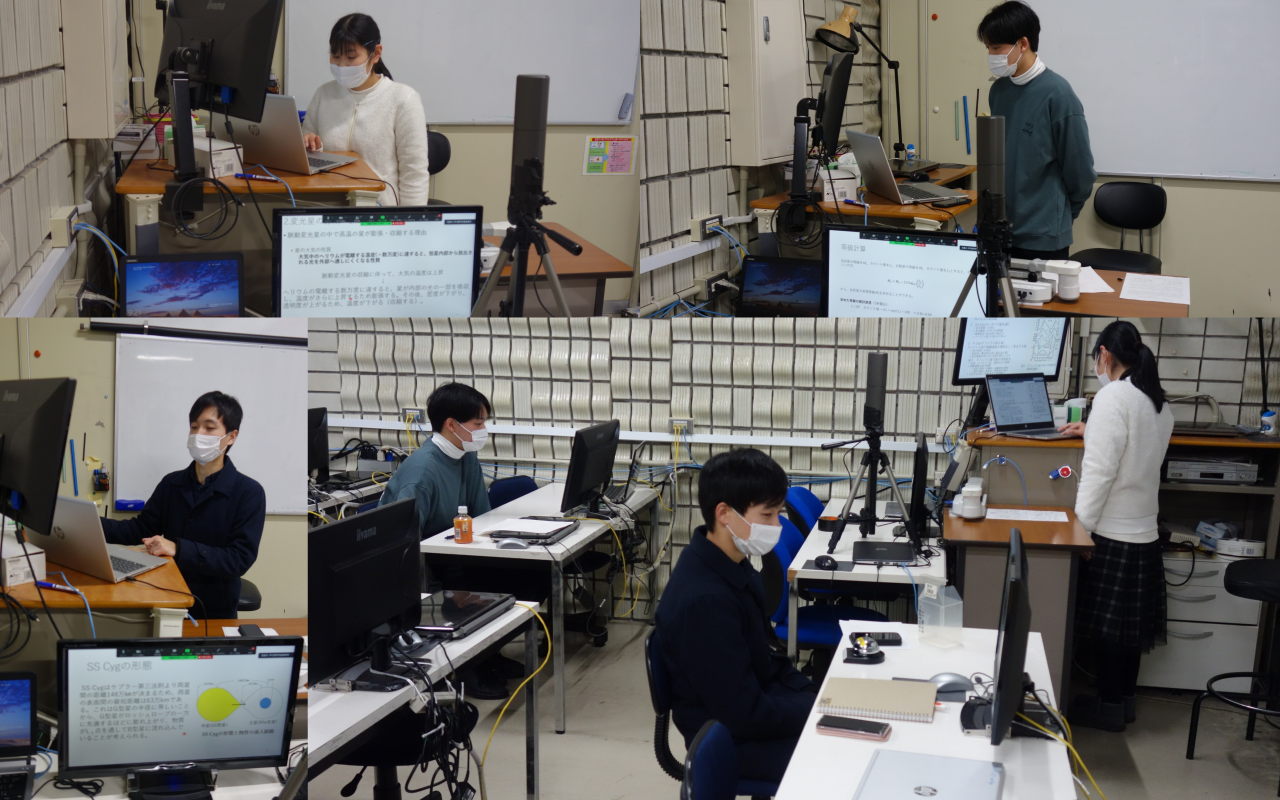

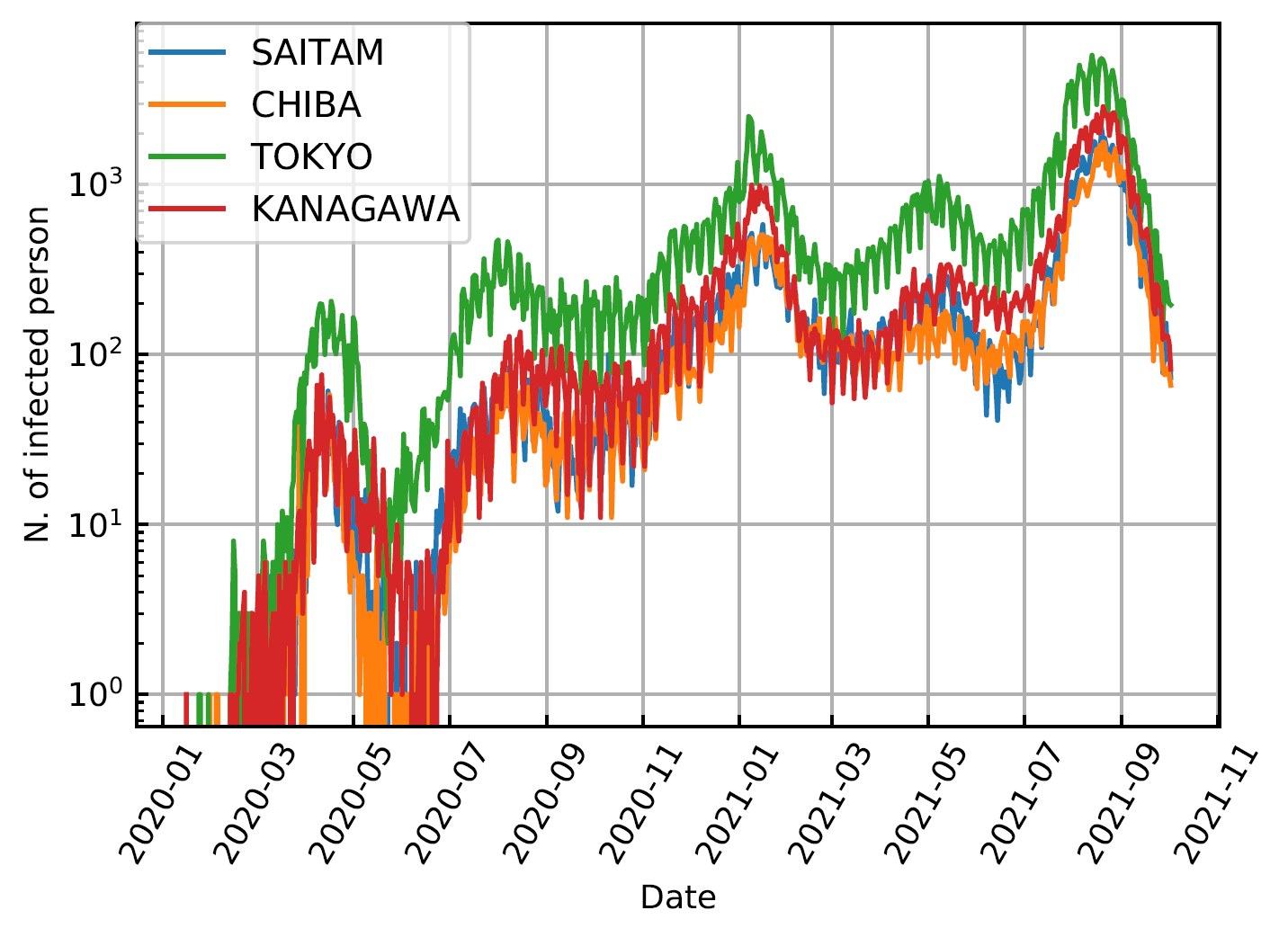

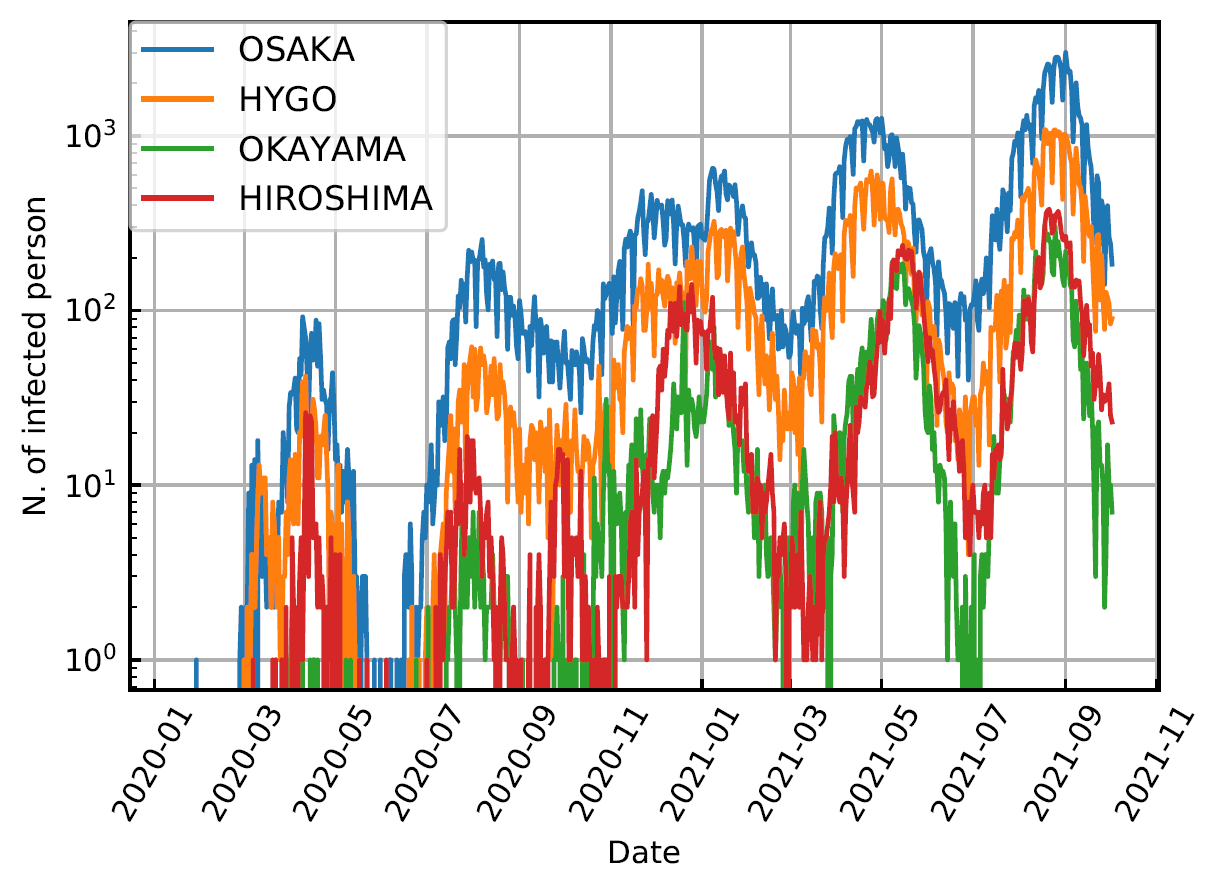

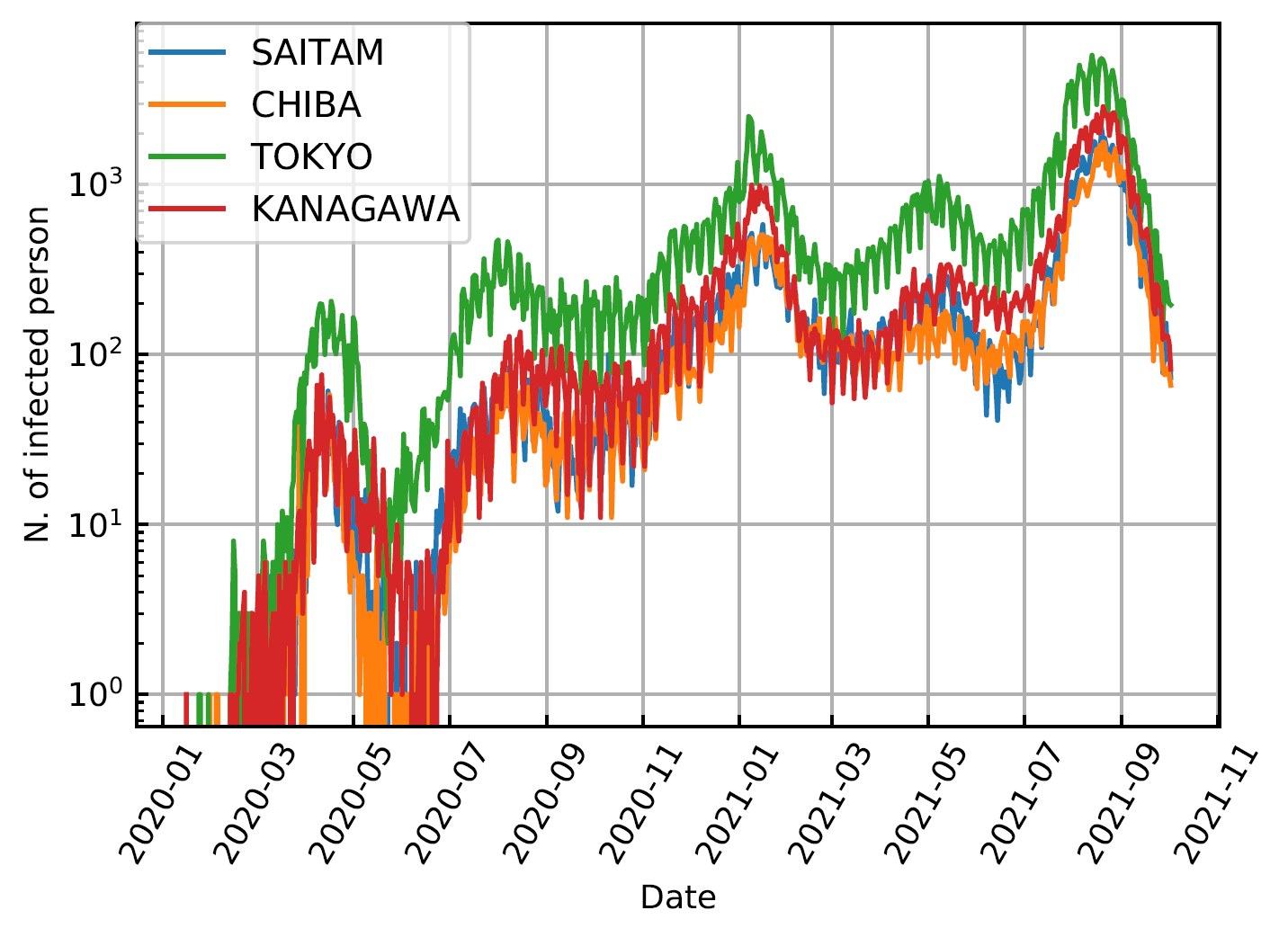

伊代野研は、情報ゼミでpythonと宇宙ゼミで購読と実習です。情報ゼミでは手始めに、COVID19の感染者数データ(CSV)にアクセスして、pandas、numpy、matplotlibの練習。

このグラフは、2021年10月1日までの感染者数の推移を、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県について並べたものです。「位相のずれ」があったりなかったり、「一か月間増えて、その後一か月間減る」など、緊急事態宣言とかまん延防止措置法とを超える自然のメカニズムがあるのかと思わせる振る舞いがあります。などと考えることをデータサイエンス、基となる正確なデータを揃え、そのデータを蓄え、ルールの下でアクセスできる環境を整備することをデータエンジニアリングというのかも。後者は最先端のバックエンドエンジニアですね。

追加:埼玉、千葉、東京、神奈川

香川大学教育学部前にて

香川大学教育学部前にて